“刚开始营业时,考虑到成本,我们是收费的。2023年,有位来自甘肃张掖的老太太,经常来这里做饭。有一天,按规定应该收她3块钱,但当时老人身上只有2块5毛钱。我们同意后,她把仅有的这点钱放下后离开了。”许凯说,“当时我坐在厨房门口的长沙发上,看到老人一边抹眼泪,一边往医院走。从那时起,我就决定不收费了。”

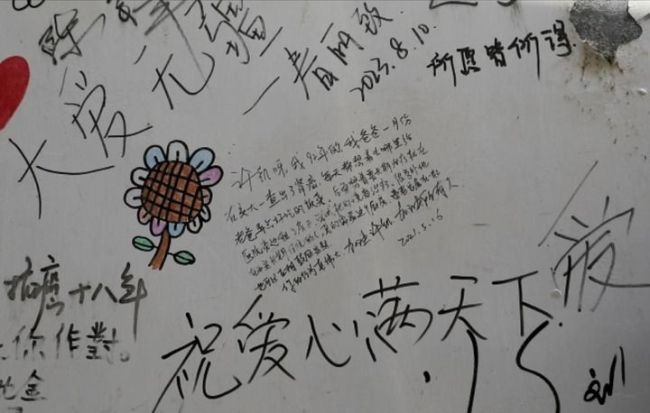

时节已过立秋,但气温仍然很高。烈日当空,将厨房门口的留言板照得发亮,斑驳的汉字记录着许多病患家属的肺腑之言。“很多在西安长期住院的外地人,真的很需要这个厨房,患者家属在一起也可以互相鼓励、安慰。加油,许凯;加油,所有人。”

“爱出者爱返,福来者福往。”留言板上的知心话,见证着成立4年多来,“抗癌厨房”中爱与温暖的传递。在许凯的记忆中,给他鞠躬或塞钱以表感谢的人太多了。“印象很深的是,曾经有两位西安郊区的老人,一位70多岁,一位80多岁,一路坐着公交车,送来了2桶洗洁精、4提卫生纸和12个钢丝球,她们还要给我300块钱,我推了半天才拒绝掉。”

三

正午时分,厨房的“管家”徐亚君也忙个不停。从蒸饭、取面到为来者登记、菜品归置等,她都得一一打理。“每天平均有40个家庭来这里做饭,我就是打下手,承包所有的杂活,确保大家都能好好地做顿饭。”

“相比于外面打工,这里确实挣钱少一点,但很有意义。”这位57岁的中年女子家在陕西泾阳,她一直用“有意义”强调这份工作的价值。朴实而不善言辞的她,用一个通俗的词语来阐释这份意义——积德行善。

因为肿瘤患者多,来此上班的两年多时间里,徐亚君和很多家属一起经历着离别的伤悲或治愈的喜悦。“有时候,几乎每天来做饭的人突然就不来了,后来才得知病人已经离世了。”

时间刚过12点半,“抗癌厨房”的门口,人突然多了起来,一问才知是来了几个做志愿服务的高中生。“上一次,我们上午9点就来了,在这里待了8个小时,帮着扫地、拖地,还擦洗了油烟机。”志愿者郁嘉喆说。

坐在厨房门口的板凳上,孩子们静静地等待着,阳光洒在他们稚嫩而充满朝气的脸上,让这座充满温情的“抗癌厨房”增添了更多希望。很快,当病患家属们提着饭菜陆续离开后,他们跟着徐亚君,擦灶台的擦灶台,扛东西的扛东西……

在孩子们热烈而明媚的忙碌中,呈“U”字形分布的16个灶台上,炒锅倒扣,砧板横立,菜刀、汤勺、调料盒逐渐各归其位。正午过后,这个被很多人唤作“抗癌厨房”的地方,再次变得静悄悄的,一切井然有序,室内几乎可以用一尘不染来形容。(孙正好 吴鸿波)

2025-11-03

2025-10-20

2025-10-17

2025-10-17

2025-11-07

2025-11-06

2025-11-05

2025-11-05